蓮如上人の御生涯 14

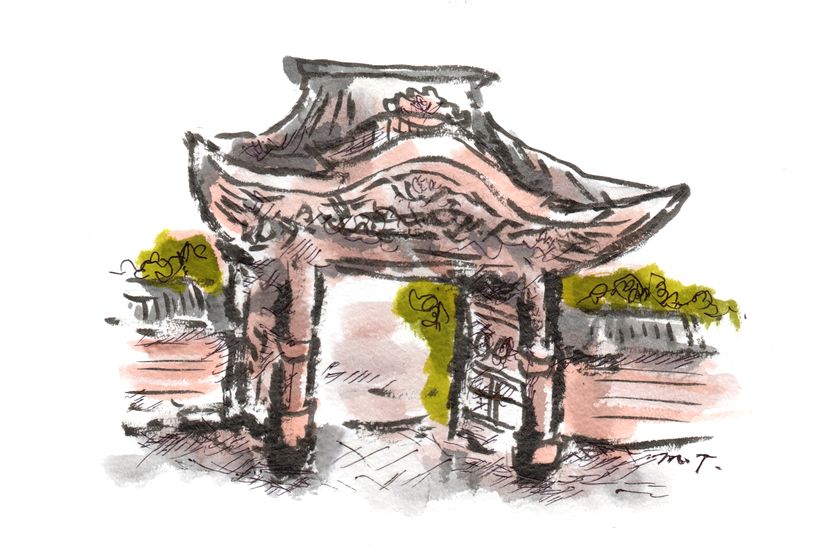

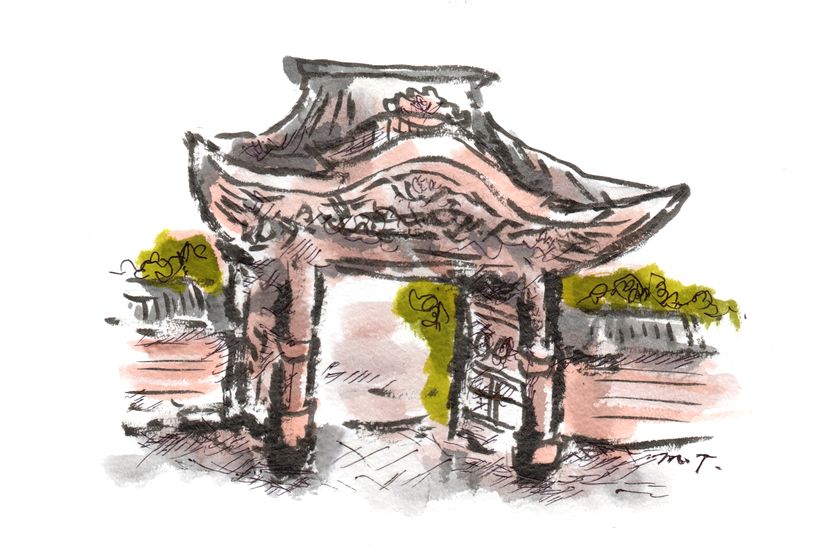

「吉崎御坊」

大津に難を逃れた蓮如上人だったけど、その頃の京都は東西両軍の衝突が激化して、大変なことになっていたよ。

大津に難を逃れた蓮如上人だったけど、その頃の京都は東西両軍の衝突が激化して、大変なことになっていたよ。

焼き討ちを受けて一旦琵琶湖に浮かぶ沖島に逃れていた堅田衆は、町を取り返し復興する中、「堅田の地に御坊を」と蓮如上人に懇願したのだけど、上人は比叡山を指差して「あれが近いほどに」と言ってやんわりと断られたそうだよ。比叡山の近くでは、どれほど教化活動をしてもすぐにつぶされてしまう、そのことを憂いたんだね。

そして文明三(1471)年、蓮如上人は越前吉崎への移転を決行するよ。

御文章第一帖(8)「吉崎建立の御文」には、「文明第三、初夏(四月)上旬のころより、江州志賀群大津三井寺南別所辺より、なにとなく、ふとしのび出でて、越前・加賀、諸所を経回せしめおわりぬ。よって、当国細呂宜郷内吉崎というこの在所、すぐれておもしろきあいだ」と記されているよ。大津三井寺南別所からふとしのび出て、北陸のいくつかのところを見て回ったが、その中でも吉崎というところがとてもすばらしかったと書かれているね。

「ふとしのび出て」とあるけれど、実はこの吉崎移転、はやくから計画されたものだったの。でも、いつまでも続く応仁の乱、越前豪族間での権力争い、さらにはご自身への比叡山衆徒からの迫害などにより、なかなか実を結ばなかったんだ。越前豪族の中の朝倉氏とは長く交渉を続けてきていて、西軍についていた朝倉孝景が東軍に寝返り越前守護となるとの情報を得た蓮如上人は、時節到来とばかり越前下向を決行したんだ。

吉崎は、越前と加賀の国境に位置し、北潟湖が周囲をとりまく平らな台地になっていたよ。北は日本海の入江にも面し、日本海沿岸の各地と舟運で結ばれていた。川をさかのぼれば北陸平野や山間部へ行くこともでき、交通上はもちろん、軍事的にも経済的にも、絶好の立地条件だったんだ。

「としごろ虎狼のすみなれしこの山中」といわれる一軒の家もない森の中を整地して、坊舎建立にとりかかり、北陸門徒の献身的奉仕でみるみるうちに完成したよ。ここに、吉崎御坊といわれる北陸布教の一大拠点が誕生したんだ。